これから英検2級の勉強をはじめようとしている人なら

- どんな勉強をすればいいの?

- そもそも何点取れば合格できるの?

と考える人も多いと思います。

この記事では、そんな英検2級に合格したい人のために、何点とれば合格できるのか?そのためにはどんな勉強をしたらいいのか?についてうちの子の実体験をもとに分かりやすく解説したいと思います。

うちの子は、高校2年生の冬(1月に行われた英検2級試験)に、わずか70日間の勉強で、初めて受けた英検2級に1回で合格しました。

決して英語が得意だったわけではなく(むしろ苦手でした)、学校の成績も真ん中かどちらかというと下のほうで、普段はまったく勉強しない子でした。ちなみに、英検2級の勉強を開始した頃に河合塾の「大学入試共通テストトライアル」の模試を受験したのですが、英語の偏差値は39.2という散々な結果でした…。

そんな我が子が、英検2級にチャレンジする!と一念発起して、70日間毎日勉強して見事一発合格したのです。

このブログでは、英語があまり得意じゃないけど、どうしても英検2級に合格したい人のために、英検2級に一発合格したうちの子の体験をもとに英検2級対策やその勉強方法についてお伝えしています。

ぜひ、最後までお読みいただければ幸いです。みなさんの英検2級合格の一助になれば嬉しいです。

英検CSEスコアによる合否判定とは

うちの子が勉強を開始した当初は知らなかったのですが、英検はCSEスコアという得点で合否判定しています。

CSEスコアについては、英検(実用英語技能検定)の公式ホームページに掲載されています。

ちなみに軽く説明すると、

CSEスコアの「CSE」とは、Common Scale for English(英語共通尺度)の頭文字をとったもので、ユニバーサルな尺度で英語力を客観的に評価するスコアのことです。

ようするに、どの級で受験したとしても共通のスコアで点数が出るということ。だから仮に実力に合わない級で受験したとしても、現在の英語力が正しい評価でスコア化されます。これがCSEスコアです。

さて、英検はこのCSEスコアで評価されるわけなのですが、4技能テストとなっているので、Reading、Listening、Writing、Speakingの4つの技能の合計スコアを出して合否が決まります。

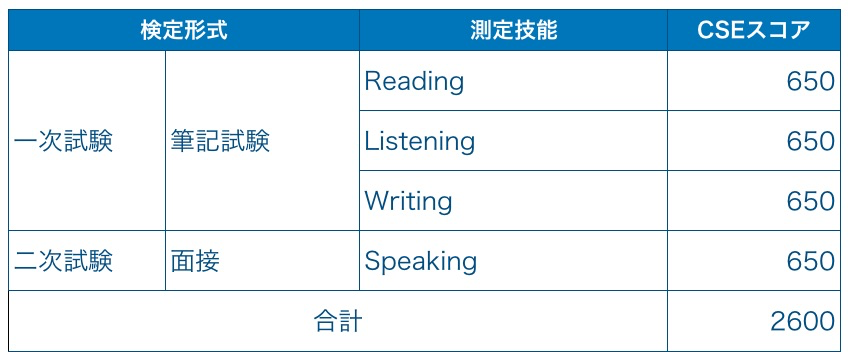

2級の場合、4技能のスコア配点はそれぞれ、

- Reading:650

- Listening:650

- Writing:650

- Speaking:650

となっており、合計で2600スコア(2600点満点)です。

そして英検2級の合格基準ですが、

- 一次試験<筆記試験>:1520 ( /1950スコア中 )

- 二次試験< 面 接 >:460 ( /650スコア中 )

となっており、上記のスコア以上をとることができれば合格とされています。ただスコアだと分かりづらいですね…。

何割とれれば合格かというと、一次試験は 650 ✕ 3 = 1950 点満点中、1520点 取らなければならないので、1520 ÷ 1950 = 0.779… なので 約7.8割。二次試験は、650点満点中、460点 取らなければならないので 460 ÷ 650 = 0.707… なので 約7割 が合格ラインです。

しかし、これはあくまでも合格基準のスコアから出した割合です。実際の正答率(問題数に対する正解数の比率)とは異なります。

正答率で何割とれれば合格なのか知りたいところではあるのですが、残念ながら一次試験の場合、各問題に対する配点は公表されていません。受験者は正答数からスコアを計算することができないようになっているんです。

では何割の正答率であれば合格できるのかというと、英検の公式ホームページに下記のような記載があります。

正答数の目安を提示することはできませんが、2016年度第1回一次試験では、1級、準1級は各技能での正答率が7割程度、2級以下は各技能6割程度の正答率の受験者の多くが合格されています。

公益財団法人 日本英語検定協会 「英検CSEスコアでの合否判定方法について」

ということで、英検2級は正答率で約6割とれていれば合格できると考えて問題ないです!(2022年現在)

ちなみに、一次試験の配点は、すべての問題が同じ点数になっておらず、長文問題など特に後半の問題の配点が高いとされているようです。ご参考まで。

4技能すべてが6割以上とれないと合格できないのか

正答率6割で英検2級に合格できることは分かりましたが、そうなると次に「4技能すべてが6割超えていないと受からないの?」という疑問が湧いてきます。

結論から言うと、すべての正答率が6割を超えていなくても大丈夫です。一次試験で言えば、Reading、Listening、Writing のCSEスコア合計が1520を超えさえすれば合格します。

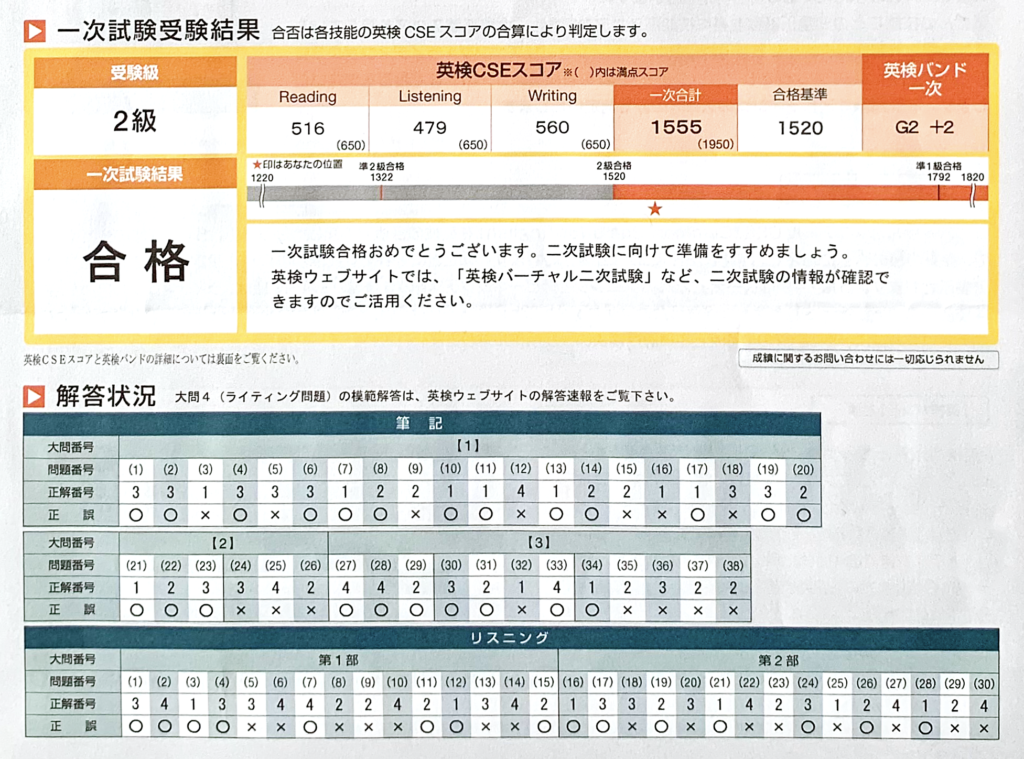

例えばうちの子の例をご覧ください。

こちらは一次試験の受験結果です。

Reading:516、Listening:479、Writing:560 で、合計CSE:1555 でした。Listeningは試験の約2ヶ月前から勉強を開始したので、残念ながらCSEスコアは500を越えられませんでした。

そして、注目していただきたいのは「解答状況」の欄(写真の下半分)です。Listeningは全部で30問の出題があるのですが、うちの子は半分の15問(正答率5割)しか正答できませんでした。それでも合格しています!

このことから分かるように4技能すべてが6割を超えていなくてもいいわけです。

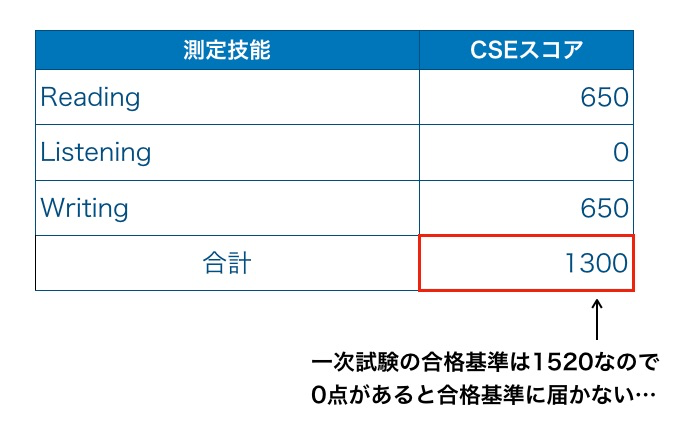

ただし、4技能のうち1つでも 0点があったら合格することはできません。これは少し考えれば分かることですが、例えば一次試験で Listening が 0点だった場合、仮に Reading と Writing が満点の650をとったとしても3技能の合計が1300となってしまい、合格基準スコアの1520まで届きません。

4技能すべてが6割を超える必要はありませんが、CSEのスコアが合計1520を超える必要があるため、上記の表のようにListeningが0点だと、ReadingとWritingが満点でも合計1300点にしかならず、合格することはできません。

このように英検2級は4技能の合計スコアで評価されるので、たとえ試験までの期間が短かったとしても、いずれかの技能を捨てる(一切勉強しない)というのは得策ではないと思います。バランスよく勉強する必要があります。

合格するためにはどのような勉強をすればいいか

ここからは英検2級に合格するための勉強法についてお伝えしたいと思います。

まず知っておかなければならないのは、先ほどもお伝えしたとおり、英検2級は一次試験(筆記)と二次試験(面接)の2つの試験に合格する必要があるということ。そして、一次試験をパスした人しか二次試験を受けることはできないということです。

また、二次試験は一次試験の合格が発表されてからだいたい2週間から20日程度あとに実施されます。受験日程は、個人・団体、会場などによって多少変わるのですが、一次試験の結果が出てから二次試験が行われるまで日数が空いているのでその期間に勉強ができます。

なので、二次試験対策(面接によるSpeaking技能の対策)は一次試験の合格が決まるまで着手しなくて大丈夫です!一次も二次も一発で合格したうちの子も、一次試験が合格するまで二次試験の勉強は全くやりませんでした。

そもそも、英検2級の一次試験に受かった時点で、単語力やリスニングスキルが上がっている状態なので、二次試験である面接対策は2週間もあればできてしまうのです。ただ、この2週間は毎日真剣に面接対策に取り組みました。

勉強の順番と勉強期間

70日間で英検2級に合格するための勉強の順番と勉強開始時期は、おおよそ以下のとおりです。うちの子はこの勉強順番と勉強期間で1発合格することができました。

- Readingの勉強をする(一次試験の70日前から開始)

- Listeningの勉強をする(一次試験の70日前から開始)

- Writingの勉強をする(一次試験の40日前から開始)

- Speakingの勉強をする(二次試験の2週間前から開始)

1と2は、もっとも時間がかかるので最初に取りかかる必要があります。特にListeningは、ネイティブの発音が理解できないと解けないので、英語が苦手な人は耳が慣れるまで英語の音声データを毎日聞き続けることが重要です。

3のWriting(英作文)は、1で勉強した単語力が身に付いてきた頃からはじめた方が効果的なので、Readingの勉強を開始してから1ヶ月後くらいから着手するといいでしょう。

4のSpeaking(面接)は、一次試験の合格が決まった翌日から着手すればよいので、それまでは一次試験の対策に注力するようにしましょう。

リーディングの勉強方法

まずは英単語を覚えよう

Readingの勉強ですが、まずは英単語をしっかり覚えることが重要です。

なぜ英単語が重要かというと、出題される問題の多くが英単語さえ覚えていれば解けるような問題ばかりだからです。

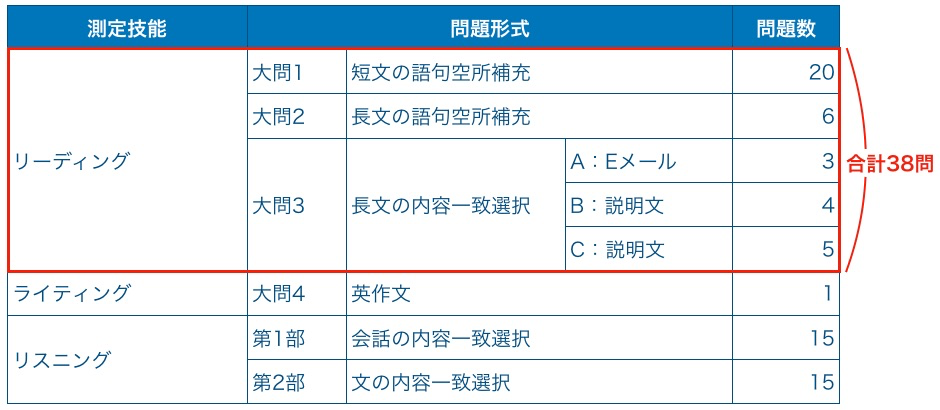

具体的に見てみましょう。下記をご覧ください。こちらは一次試験の問題構成です。

Readingは大問1から大問3まで全部で計38問が出題されます。

内訳を見ると、38問中 大問1の20問が「短文の語句空所補充」、大問2の 6問も「長文の語句空所補充」となっており、合計26問が穴埋め問題です。ちなみに4択のマーク式で解答します。

基本的に穴埋め問題では、短文であろうと長文であろうとカッコの前後の文章を読んで文章の流れにあうような適切な語句を選ぶ問題となっています。ようするに文章の流れが理解できればいいだけなので、精読できていなくても問題ありません。

なので、ほとんどの穴埋め問題は英単語さえ覚えていれば解けてしまうのです。

ちなみに、英文法の問題も一応出題されるのですが、毎回2〜3問しか出ないので、文法よりも単語に力を入れるほうが合格への近道となります。単語力をつけることが最も重要です。

では、英単語はどのように勉強すればよいでしょうか?

もっとも効率がいいのは、「キクタン」「パス単」「でる単」などの単語帳を使った勉強です。自分にあった単語帳を購入し、初めから最後まで即答できるくらいまで覚えましょう。とにかく暗記です!

なぜ単語帳が効率がいいのかというと、これらの単語帳は頻出の単語だけを統計的にピックアップして掲載しているからです。

単語帳は大学受験用や英検用など目的ごとにいくつかの種類が出版されているので、英検2級用の単語帳を購入して勉強するのがおすすめです。英検2級用の単語帳は、英検の過去問のデータから英検に出やすい単語が掲載されています。

過去問を繰り返し解こう

また、英単語を覚えるのと同時に過去問にも取り組みましょう。

英検の公式ホームページに直近3回分の過去問が掲載されているので、まずはそれをダウンロードして勉強するのがおすすめです。しかし、これだけでは足らないので、本格的に勉強する場合は過去問の問題集を購入して少なくても過去9〜10回分の過去問を勉強しましょう。

さて、過去問を使った勉強方法ですが、必ず問題を小分けにして学習するようにしてください。

どういうことかというと、一次試験の問題は1回分を解くのに110分かかってしまいます。まるまる1回分を解くと問題を解くだけで疲れてしまいます。

ただ、自身の実力を知るために毎週1回は110分をかけて本番さながらに通しで解くことは重要です。これは時間に余裕のある休日に実施し、毎日の学習では問題を小分けにして勉強する方が効率的です。

例えば、一次試験の大問1〜大問3までの問題を下記のように6つくらいに問題を分割して、毎日1〜3つくらいずつ勉強するようにしましょう。

▼一次試験の問題を下記6つに分割

- 大問1

- 大問2-(A)

- 大問2-(B)

- 大問3-(A)

- 大問3-(B)

- 大問3-(C)

これを1日に2つずつ解く場合は、下記のようになります。

また、過去問を使った勉強をするときに重要なことは、あっていたか? 間違っていたか? といった答え合わせだけで終わりにしないことです。

間違った問題は、「なぜ間違ったのか?」を解説を読んで理解すること。また、正解した問題の中で、「自信はないけどたまたまあっていた」という問題があったら、なぜこの解答が正しいのか?について解説を読んで理解するようにしましょう。

英検2級のReading問題はすべてマーク方式なので、たまたまあっていたということがよくあります。本番で確実に点を取るためには、なぜこの解答が正しいのか?をしっかりと理解しておく必要があるのです。

リスニングの勉強方法

英単語と一緒にセンテンスも声に出して復唱しよう

Readingでは単語帳を使った英単語の勉強法をおすすめしましたが、英単語を覚える際はぜひ声に出して覚えるようにしてください。

英単語は書かないと覚えられないのでは?と思う人もいるかもしれませんが、英検2級のReadingとListeningは全問マークシート方式なので、短期間での合格を目指すなら、単語の発音と意味を覚えることをまずは優先しましょう。

そのためにも、単語帳に付属された音声データを活用して声に出しながら英単語を覚えるのがおすすめです。

単語帳は各出版社からいろいろな種類が販売されていますが、うちの子は「キクタン」を使って勉強しました。キクタンはアルク学参シリーズから出版されている単語帳で、「聞いて覚える」をコンセプトとして作られています。

もんちろん、音声データが付属されているので音声を聞きながら声に出して覚える学習がメインとなります。

音声には「チャンツ」と「センテンス」が収録されています。「チャンツ」は、一定のリズムに合わせて英単語を覚えていくもの。「センテンス」は、チャンツで扱った単語を含んだ英文のことです。

キクタンは、Day1が16単語で構成されていて全部でDay70まであります。70日間で英単語を効率よく覚えることができるのでおすすめです。

うちの子の場合は「キクタン」を使って下記のようなやり方で勉強をしていました。

<チャンツの勉強法>

- テキストを見ながらDay1(16単語)のチャンツ(音声)を流して一緒に発音する

- これを3回繰り返す

- 1回目と2回目はテキストを見て、3回目はできるだけテキストを見ずに発音する

<センテンスの勉強法>

- 1つのセンテンスごとに音声を止めて、いま聞いたセンテンスを声に出して発音する

- 耳から聞いたセンテンスをできるだけ正確に自分でも声に出してみること

- 発音する際はテキストを見ながらでもOK(何も見ずにセンテンスが言えればベスト)

- 1つのセンテンスに対して「聞く」→「発音する」が終わったら次のセンテンスに移る

- これをDay1(16単語)分まで通しでおこなう

- 上記の方法で、Day1を3回〜5回ほど繰り返す

さらに、英単語の暗記は接触回数が多ければ多いほど覚えられるので、繰り返し勉強するために下記のような方法で繰り返し学習を行いました。

- 1日目:Day1 を学習

- 2日目:Day1+Day2 を学習

- 3日目:Day1+Day2+Day3 を学習

- 4日目:Day2+Day3+Day4 を学習

- 5日目:Day3+Day4+Day5 を学習 ・・・・(以下、省略)

3日目以降は、毎日1単元ずつズラして必ず3単元(16単語 ✕ 3 = 48単語)分を勉強ようにしました。

うちの子は、上記のような方法でキクタンを使って学習しましたが、単語帳は自分にあったものを選択するのがよいので、キクタンにこだわらずご自分に合ったものを選ぶといいと思います。

過去問を使ってリスニング力を強化しよう

Readingのところでも説明しましたが、過去問は分割して勉強するようにしましょう。

英検2級のListeningは、第1部で15問、第2部で15問の合計30問が出題されます。この30問を一気に解くと約25分かかり集中力も使うので結構大変です。

そこで、うちの子の場合は1日に5問ずつ解いて6日間で1回分を終えるようにしていました。

- 1日目:第1部(1)〜(5)

- 2日目:第1部(6)〜(10)

- 3日目:第1部(11)〜(15)

- 4日目:第2部(1)〜(5)

- 5日目:第2部(6)〜(10)

- 6日目:第2部(11)〜(15)

過去問問題集には音声とスクリプト(音声のテキストデータ)が付いているので、実際に音声を流しながら制限時間どおりに問題を解いてみてください。

問題を解いたら答え合わせをするのですが、ここでも単なる答え合わせで終わってはいけません。なぜ間違ったのか?なぜこの答えが正しいのか?をしっかりと解説を読んで振り返るようにしましょう。

また、時間に余裕がある人は答え合わせの後にスクリプトの音読もしましょう。できれば音声を流しながら一緒に発音するとよいです。

もっともよいのは、音声を聞きながらシャドーイングすることです。シャドーイングとは、スクリプトを見ずに音声を聞きながら少し遅れて復唱する勉強方法です。詳しく知りたい人は、「シャドーイング 英語勉強法」などのキーワードで検索すると具体的な勉強のやり方が見つかると思うので探してみてください。

しかし、シャドーイングは非常に難易度が高く、できるようになるまで時間がかかるので余裕がある人だけチャレンジしてみてください。英検2級合格だけを目指すならシャドーイングまでは必要ありません。

音声と一緒にスクリプトを見ながら発音するだで十分に効果があるので、できるだけ音声と同じ発音ができるように声に出して何度も学習するようにしましょう。

ライティングの勉強方法

英作文の文章構成の型と便利フレーズを覚える

英検2級のWriting(英作文)は、1ヶ月程度の短期間で対策することができます。

なぜかというと、Writingはたった1問しか出題されず、問題形式も毎回同じで決まっているからです。型どおりの文章構成で便利フレーズをうまく利用するだけでも高得点が狙えてしまうのです。

ということで、まずは英作文の文章構成の型を覚えましょう。英検2級のWritingは、以下の文章構成で解答すれば、どのような問題にも対応できます。

- Introduction(導入)

- Body(理由1、2)

- Conclusion(まとめ)

1.Introduction(導入)では、「I think that 〜(私は 〜 と思います)」で始めます。that 以降は問題文をそのまま記入してもOKです。

2.Body(理由)では、Introductionの部分で述べた意見について理由を書くので、1つめの理由を書くときは「First , 〜(はじめに〜)」から書き出して、2つ目の理由を書くときは「Second , 〜(2つ目に〜)」から書き出せばよいです。

3.Conclusion(まとめ)は、文章をまとめます。「Therefore , 〜(したがって)」という表現がオーソドックスなので、この単語から文章をはじめて文を締めくくりましょう。

さらに以下のような便利フレーズをしっかり覚えて利用することで、高得点を狙えると思います。

<Andの代わりとなる接続詞>

- Then(それで)

- Also , 〜 (さらに〜)

- Moreover , 〜(さらに〜)

- In Addition , 〜(さらに〜)

- Like wise , 〜(おなじく〜)

- In the same way , 〜(おなじやり方で〜)

<Butの代わりとなる接続詞>

- However , 〜(しかしながら〜)

- Nevertheless , 〜(それにもかかわらず〜)

- On the other hand , 〜((前に述べた事に対して)もう一方は〜)

<Soの代わりとなる接続詞>

- Therefore , 〜(したがって)

- Consequently , 〜(その結果〜)

- As a result , 〜(結果として〜)

これらの詳細については、下記のYouTube動画で分かりやすく解説してくれているので、ぜひ参考にしてみてください。

過去問を何回も解いて添削してもらう

Writing(英作文)の主な勉強方法は、以下の3ステップです。

- 過去問を解く

- 解いた解答(英作文)を添削してもらう

- 指摘された点を確認・理解して次回に活かす

あとは、上記を繰り返すのみです。ここで重要なのは添削してもらうということです。

過去問問題集には英作文の模範解答は掲載されていますが、模範解答を見ただけでは自分自身が何を間違えたかまでは分かりません。模範解答はあくまでも、どのような視点で解答すればよかったかといった参考にしかならないのです。なので、英作文の力をつけるには添削してもらうのがもっとも効率がよいのです。

家族や知り合いに英語ができる人がいれば、その人に添削をお願いしましょう。そのような人がいない場合は、学校の英語の先生にお願いするのがよいでしょう。先生に「英検2級に合格したいから・・・」と相談すればきっと先生も協力してくれると思います。

うちの子の場合は、添削用に「英作文ノート」を1冊準備しました。左ページに過去問の問題集をコピーしたもの(英作文のテーマ)を貼り付けて、右ページに英作文を記入する形式にしました。この方法は管理しやすくておすすめです。交換日記のように、英作文が完成したら先生にノートを渡して、先生の添削が終わったら返してもらう。そして、ノートにまた英作文を書く・・・といった流れで学校の先生とやりとりをしながら英作文の添削をしてもらいました。

もし、このような環境にない場合は、英作文の添削をスポットで依頼できるサービスもあるようなので、ネットで検索してみてはいかがでしょうか。お金はかかりますが、プロに見てもらえるのでよいアドバイスも期待できます。

スピーキングの勉強方法

一次試験に合格した直後から、二次試験の「Speaking(面接)」の対策を開始しました。結果的に、二次試験のSpeaking(面接)は、2週間毎日対策をすることで合格できました。

二次試験(面接)対策のポイントは主に以下の4つです。

- 面接の流れを頭に入れる

- 音読は何度も練習しておく

- 型や便利フレーズを活用して質問に答える

- 実践的な面接トレーニングを毎日かかさずやる(約2週間)

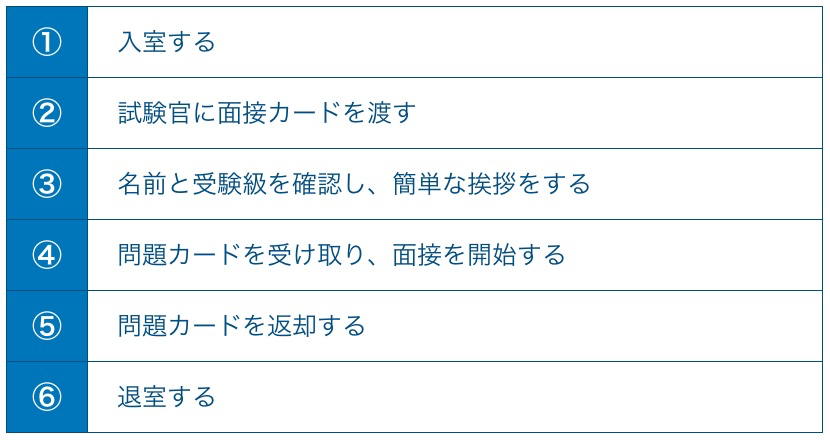

面接の流れを頭に入れておこう

面接は非常に緊張します。通常の日本語面接でさえも緊張するのだから、英語の面接となればなおさらです。緊張しても最大限のパフォーマンスを発揮できるように、まずは面接の流れをしっかりと頭に入れておきましょう。

ちなみに、二次試験の面接の会話は、すべて英語です。日本語を発すると減点の対象になるので気を付けましょう。

二次試験(面接)の大まかな流れは下記のとおりです。

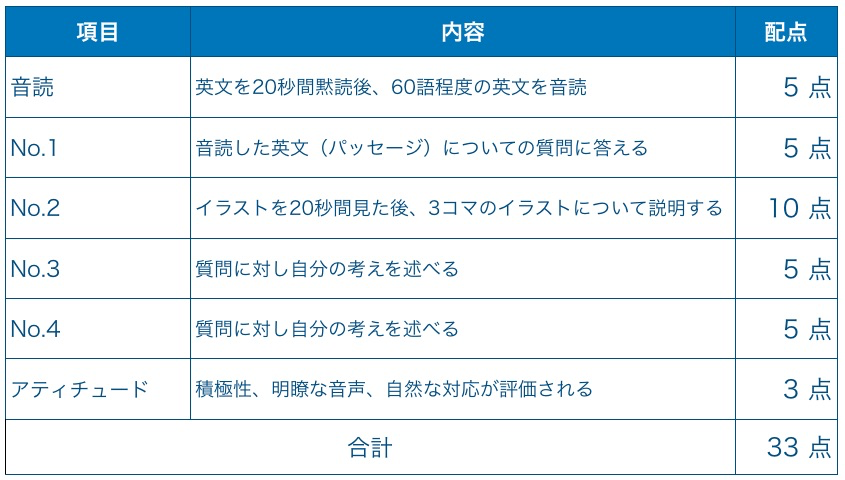

試験の内容と配点は下記のようになっています。

ちなみにアティチュードというのは「態度」のことです。「発音の明瞭さ」「積極的な態度」「反応の自然さ」の3つで評価されます。

面接の流れを詳しく知りたい人は、英検の公式ホームページにバーチャル面接という動画が掲載されているので必ず一度は目を通すようにしてください。

さらに、二次試験の流れと面接対策についてYouTubeで非常に分かりやすく解説した動画がありますので、ぜひ下記動画も参考にして万全な体制で試験に望んで欲しいです。かなり参考になりました。

音読は何度も練習しておこう

英検2級の二次試験では、問題カードを受け取った後、パッセージ(文章)を音読するよう指示があります。

パッセージの音読は、ネイティブのような発音で読む必要はないのですが、つっかえてしまったり止まってしまうと減点となります。たとえ読めない単語があったとしてもスペルから想像して発音することで最後まで堂々と読み切ることが重要です。

音読は練習次第でスラスラ読めるようになりますので、確実に点が取れるように過去問のパッセージを何度も繰り返し音読するようにしましょう。

型や便利フレーズを活用して質問に答えよう

音読が終わるとパッセージについての質問があります。その後、3コマのイラスト内容を説明するよう指示があり、それが終わると面接官から質問が出され、受験者自身の意見を求められます。

はじめて二次試験の内容を見ると、どうしたらいいのだろうと不安になるほど、非常に難しい試験内容に感じてしまいます。

しかし、面接官からの質問への回答についても、3コマのイラスト説明についても、型や便利フレーズを覚えることですべて対策できました。

具体的な対策方法については、下記のYouTube動画がおすすめです。非常に分かりやすく解説してくれています。うちの子は、この動画で紹介している型や便利フレーズを活用して何度も繰り返しトレーニングしました。

実践的な面接トレーニングを毎日やろう

二次試験の合否を決めるのは、なんと言ってもトレーニングの量にかかっていると思います。そのために最低でも2週間は毎日必ず面接のトレーニングをしましょう。

おすすめは、一次試験の合格が決まった翌日から毎日1回は過去問をもとに面接トレーニングをすることです。

可能であれば家族にも協力してもらい、面接官をやってもらえば客観的な意見をもらえるので更に効果の高いトレーニングが期待できます。

仮にそのような環境にない人は、1人で過去問問題集に付属された音声データを活用して何度もトレーニングするようにしましょう。

はじめは、どのように応えていいか分からない面接も、毎日トレーニングをすることで流れが完全に頭に入り、自信を持って応えることができるようになります。